“词家从不觅知音”——吾之诗文,惟吾注之!

估摸是有喜爱诗文的人将我的诗作转载到别处,有好为人师者不请自来,在我的诗作底下声讨我的诗文,腔调刻薄倒在其次,可又偏偏没有具体的批评,私以为是那一篇底下有我品评其他作者的诗作,让其勃然狂怒,不批评(我)不能显得他之高下了吧。我只能长叹一声:“古之学者为己,今之学者为人”,吾之诗作,惟吾注之!

以下是笔者在诗作发表之余,陆续记下的一些关于古诗词创作的思考,现单独录出,以飨有心之人:

词之雅郑,在神不在貌

古诗词的写作是一件非常奇妙的事情。我初开始学作诗,韵律平仄,甚至于乐府、古体、近体,通通都不管。老友绿先生看不下去,委婉的让我看些格律方面的书。我心底里觉得格律古法实在是束缚人的才情,王国维先生有云,词之雅郑,在神不在貌。而且翻开诗经、古诗十九首,哪里有什么幺蛾子的格律,直到喜欢上了晚唐李商隐的诗。我现在对近体诗的意见是,能讲究格律平仄,就尽量使之符合规则。虚云和尚亦云,学佛的人,不持戒,就是枉然。格律平仄就是近体诗的戒。当然持戒乃是为了解脱。弘一法师后半生青灯古佛,就是严格持戒,律宗。但是弘一法师,终身未了情愁哀怨,是否悟道,不是我这个后生晚辈能够评论的,但是,那更上一层的境界,陶潜、苏轼所开辟的诗法词宗的大境界,我则欣欣然向往之。

躬耕南山,诗径在兹

草稿箱里还有这么一首“旧作”,说是旧作,也不那么恰当,因为写的时间不会超过今年的初春。而说是旧作,也是无妨,因为这首比较于“无厌斋”之前发表的近体诗,它算是早期的成稿。所以读起来,不够那么“古雅”、“意趣”。权且记录,毕竟又好长时间不更新无厌斋了。至于长时间没有更新,大概的原因还是忽然间对写“古体诗”不那么“热衷”了。没有了刚开始辗转不寐,半夜起床踱步苦吟的念头。很奇怪,也可能是今年的夏天,天气实在太热了,也或许,我把精力开始放在自家的花园,起早摸黑拾掇锄具去了。但或者,这也是学陶潜老先生躬耕南山所必然要走的诗径呢。

无题之诗,诗之无题

给诗词取标题,一直是颇犯难的事情。有心学李商隐,统统都以无题为标题,但又担心,好不容易过来的读者会因为没有标题而变得更加疏离……诗是非常微妙的,她在欣赏她、喜欢她的读者那里,简直就是万千妙法融于一处,今天读出这样的好,明天读出那样的好,后天又觉得没那么好,再在后天又觉得似乎还不错……而假设,作者硬按上一个标题,这样的微妙就很容易被打破,就像给美人安了一顶帽子,你即便是再欣赏她的面貌、她的躯干,她的婉转歌喉,但那顶无时无刻都在的冠盖,多少都会妨碍你的安静欣赏吧。

诗词的本宗,还在古体诗

不出意外,这首诗又是我刚开始学作诗时的句子。比较幸运的是,我在刚开始读诗,喜欢上诗的时候,读的是古体诗、古乐府。那些恣意滂扬的绝句,那些工整铺陈的长律,那些温婉流转的词,都不在我的视线之内。究其缘由,当然有古体诗易读好懂的因素在,但是,恐怕最吸引我的,还是古体诗的那份绵长悠远的意境罢。现在古体诗的知音是越来越少了,能写出一些似是而非的口水诗,颠三倒四的杂句,就已经很为难那些“诗家”了吧。这里,我还是喜欢我的古体诗罢。

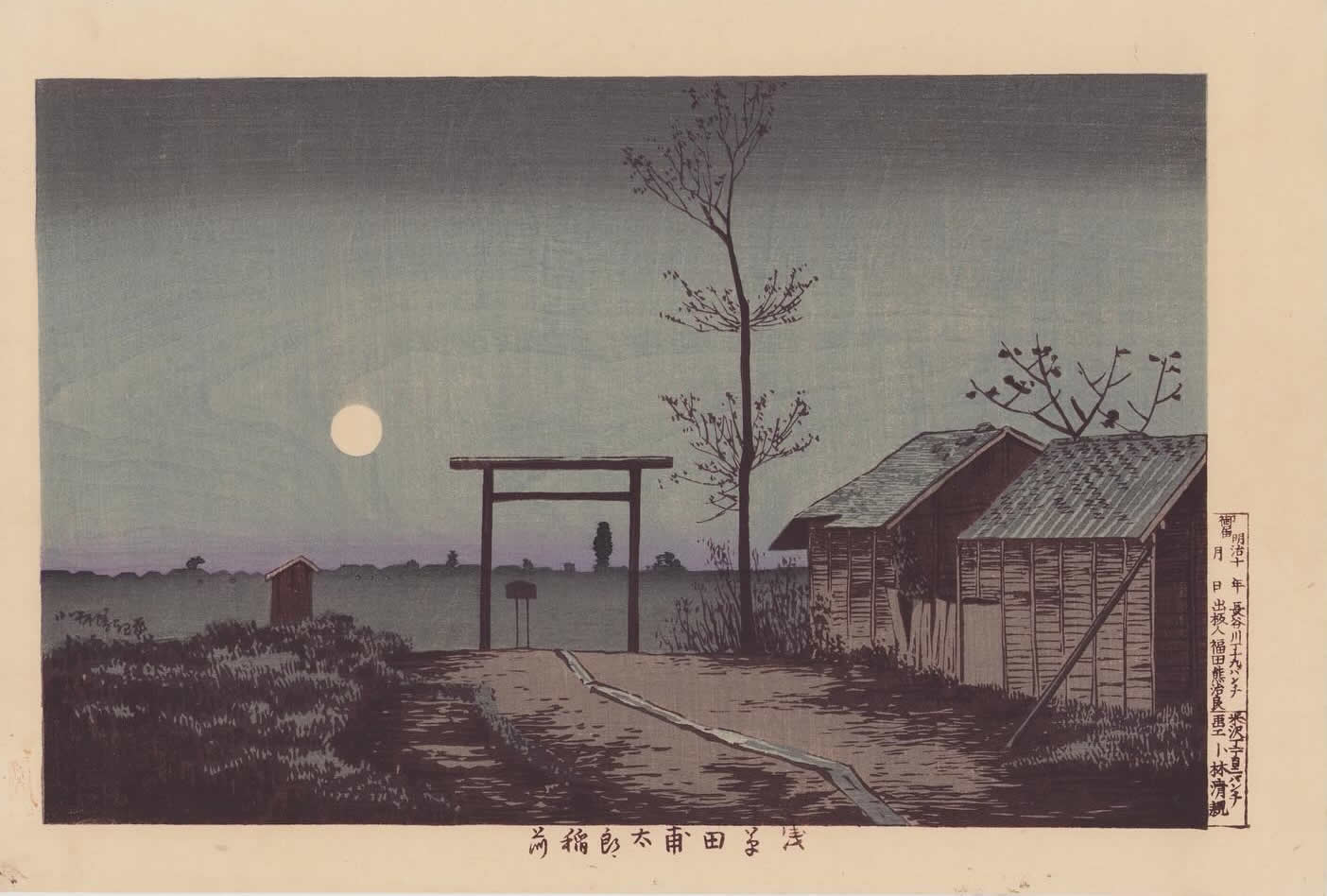

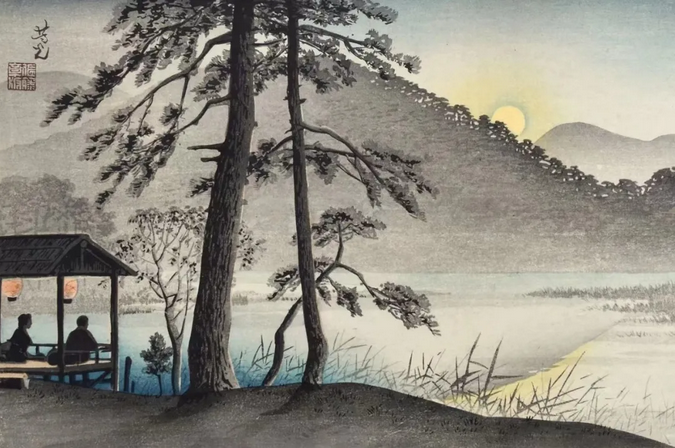

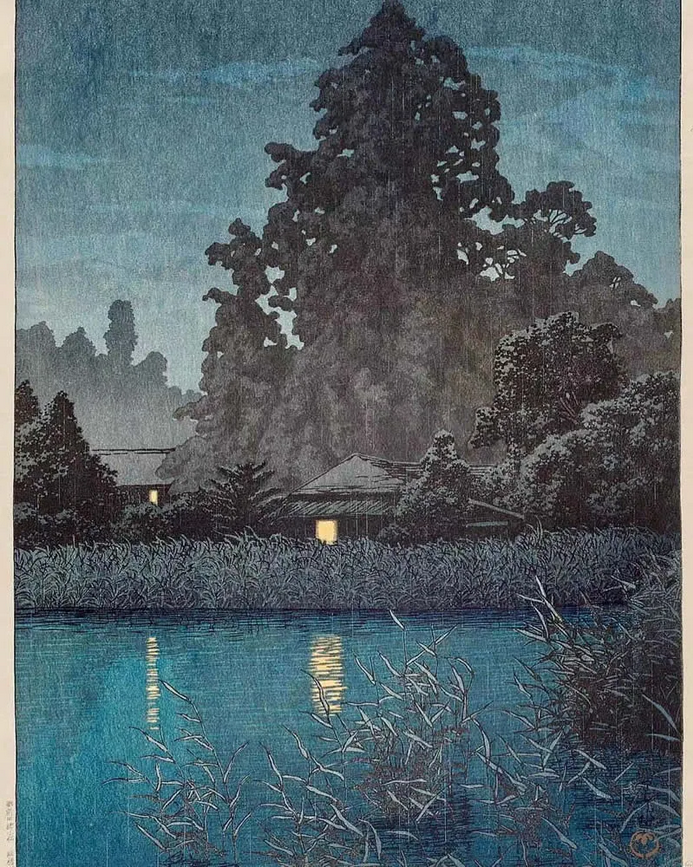

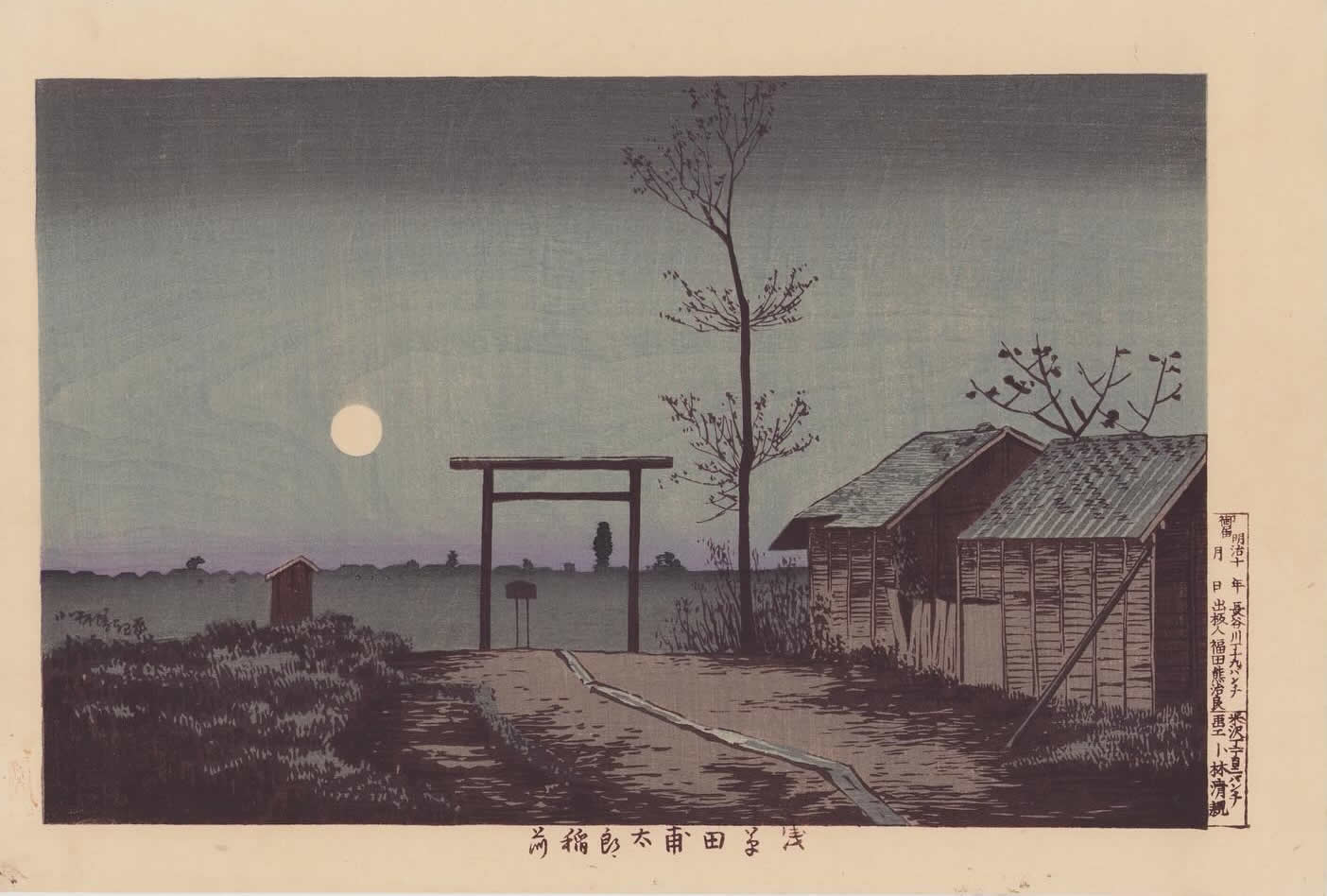

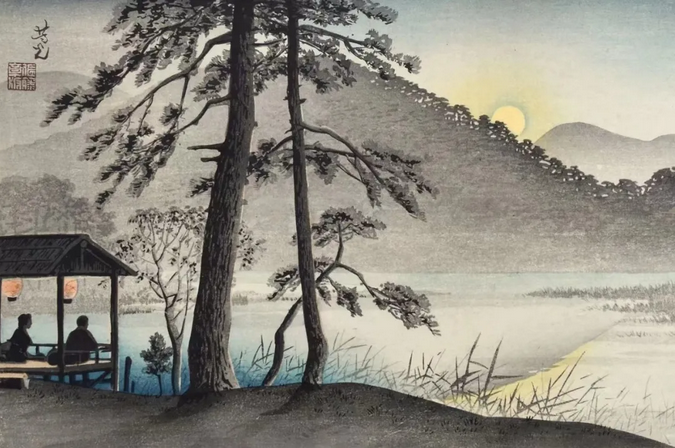

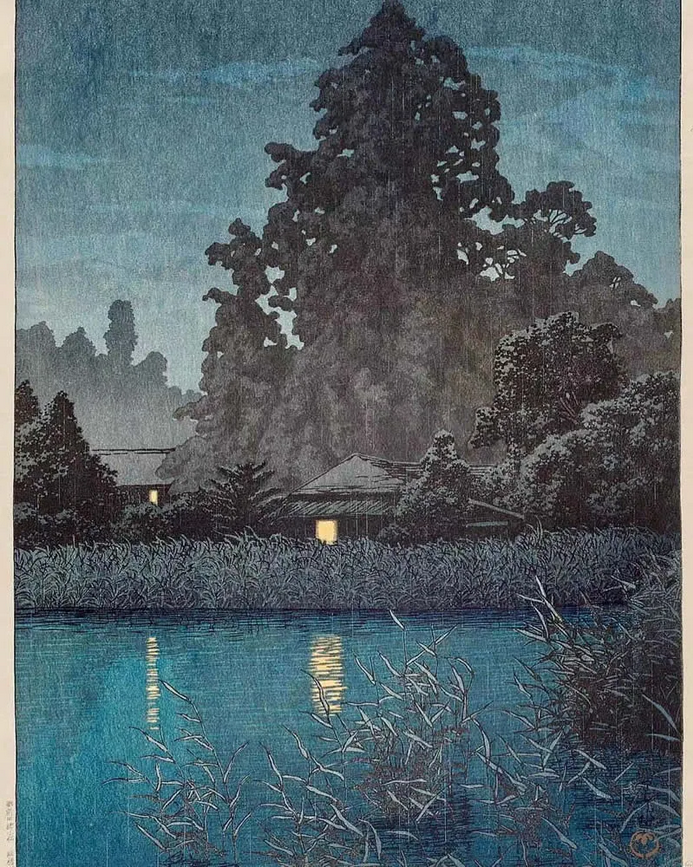

诗词与其他艺术高雅之异同

文内插画是中国美院陆放教授的作品,陆教授有“西湖陆”的美誉。他的版画犹如名家的水墨设色山水,有着中国传统文人对风物那份的敏感。版画作为古远的雕版印刷时代的艺术高峰,在当下几乎已经无人问津。私以为版画的颓落就是因为版画不再作为书本的载体之一,而是被拎出来单独成为艺术形式的一种。这和大漆艺术在中国当下的境遇一样,当一门从生活而来的“手艺”,慢慢递进成为少数艺术家孤高的“艺术”,则临衰朽而不远。我由此想到,诗词作为语言的艺术,反而因之能够长久的传承于后,心里又不禁欣慰起来。

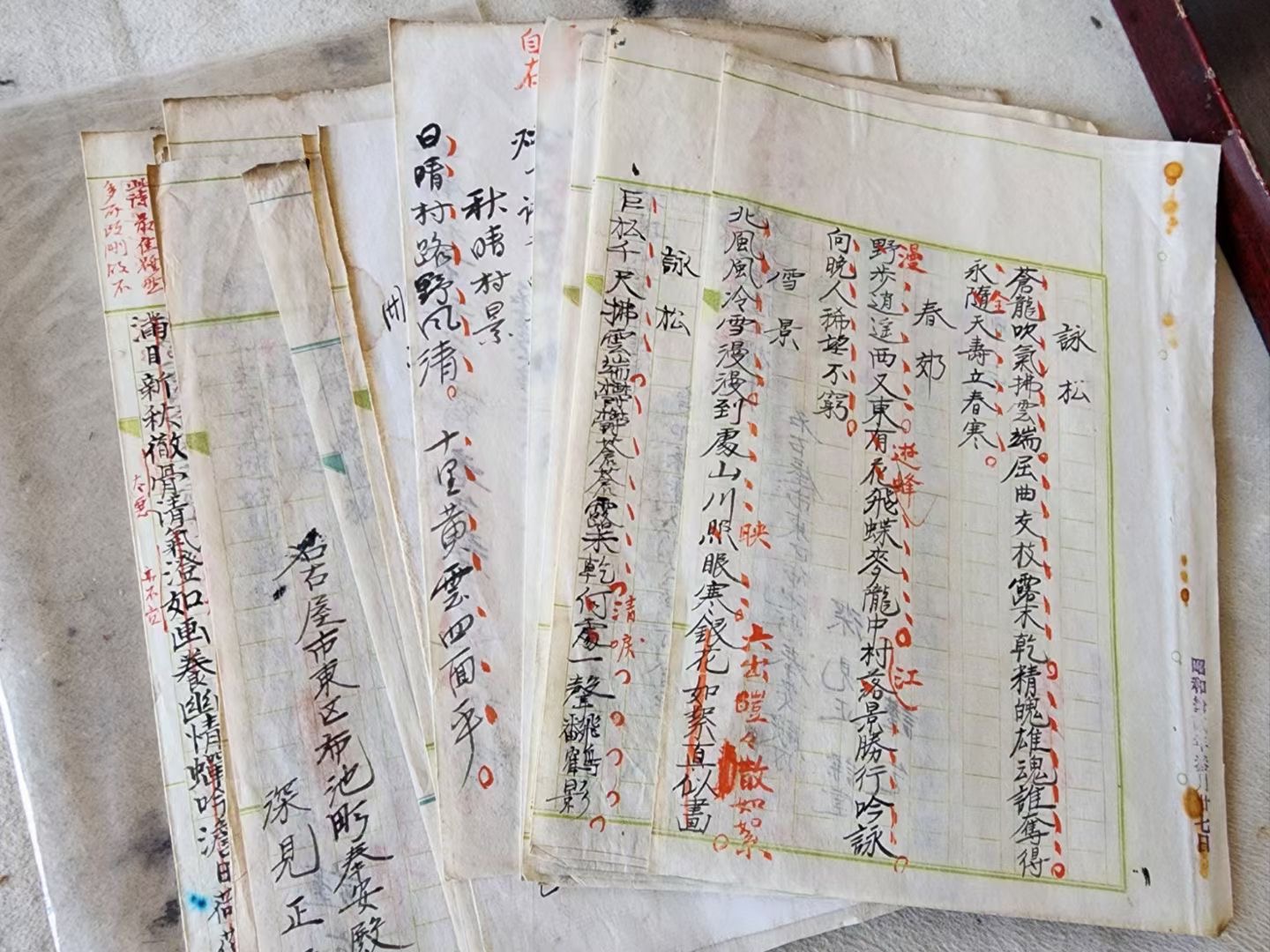

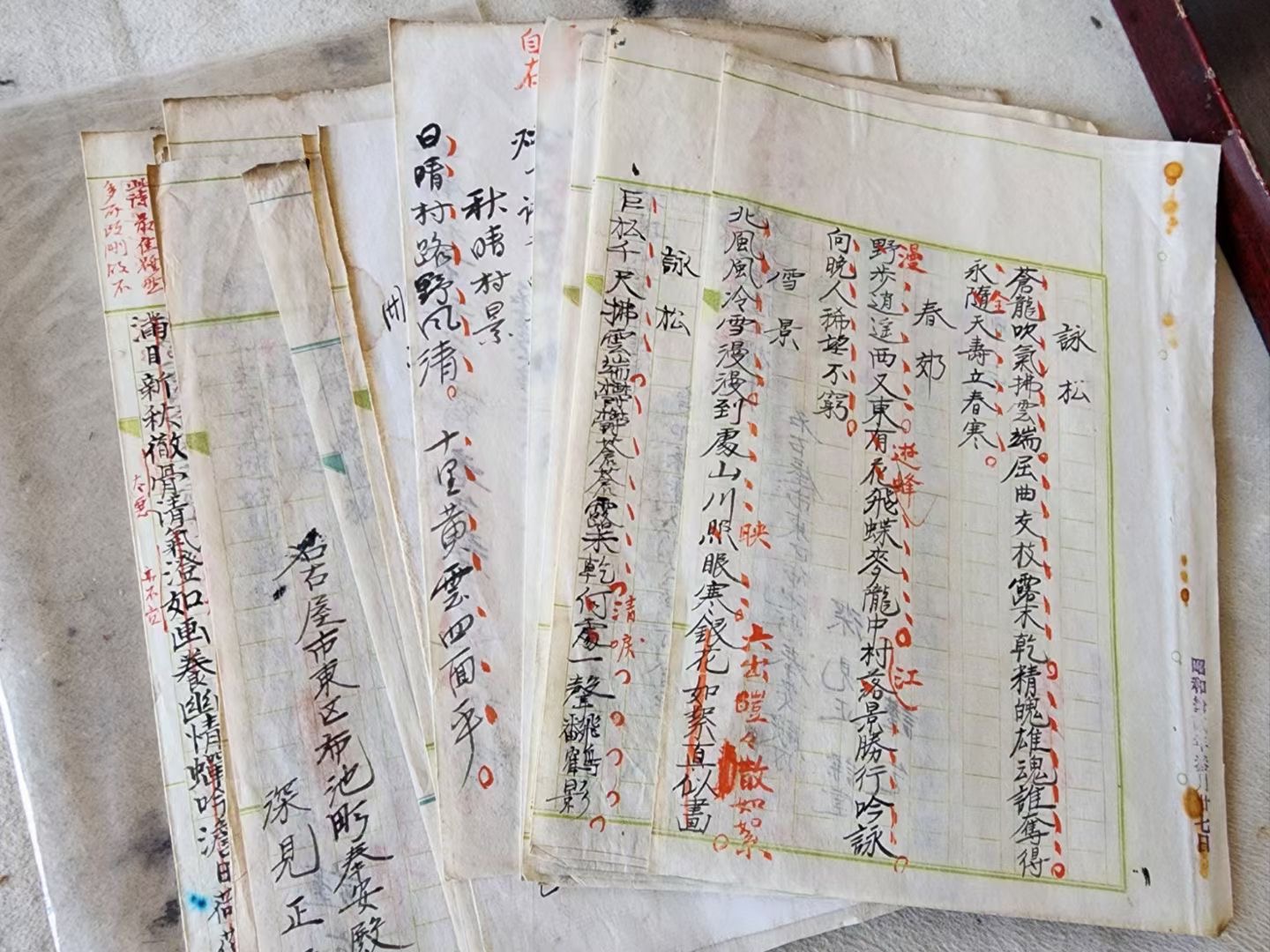

词家从不觅知音

依着原稿,一个字一个字的通篇打下来,着实花费了一些功夫。小时候不练字,又偏偏爱写一些诗词杂文,字迹歪歪扭扭,如细蚯蚓,文章半通不通,如粗了汉。前几年有大学校友感叹我爱买书读书,而且都是古书。我实在惭愧,因为我已经记不起来中学之后,还有什么余情看古书了。反而须鬓半白,二毛告暮,才有闲翻一翻,但也多半停留在买而不读,翻而不阅的情状。偶尔依葫芦画瓢,拾掇些古诗词,倒是一椿乐事。“三百年来第一流”的龚自珍先生有过“词家从不觅知音”的诗句,我当然清楚定庵先生是在正话反说,否则写不出“万马齐喑究可哀”的悲愤。但,我恰是如此以为,诗词家尽管自得于自己的诗词,知音有否?多否?真的不应在考虑范围之内。

诗词的欣赏有别于传统书画

每次公号发表文章,尤其是诗词,配图总是大费周章。多少能体会禅宗“不立文字,教外别传”的苦衷。图画具象,而诗词则较为抽象,需要凭借想象去读,去思考。这大概就是工笔与意笔的区别。另外拉杂一些议论,传统文人讲究“诗书画”,会做诗是首位,其次是要书法写得好,再其次是会画。而当下的情况,似乎恰好相反。书画勉强入得青眼,诗文则已腾退到万里之远。我觉得这恐怕还不在于人们是不是有兴趣去作诗,而是连欣赏好的诗的气力/能力都没有了。

-

2024购书账目及年底的一些零碎话

年底饭局,许多人都在惋叹2024年的时光飞梭,吾亦和焉,酒后醒来,稍一琢磨,或者还是因为这一年,什么收获都未能或有,甚而什么希望亦不敢轻许,心中慌张,又无处着力,故此嗟怨白驹之过隙,忧怼老天之无为,怎么就不能拨慢钟点,让吾等众生可以缓些气力,从容布置呢?

-

当“现代(旧)诗圈的顶级诗者”半夜来敲门

实话说,有那么几分钟,我成功被他激怒了,感觉像是三鼓刚刚敲过,将睡未睡时分,忽然来了一位拖着长辫、顶着红帽的老先生,不但疯狂砸门,且还声嘶力竭地喊着——“小子!你可知道回字有几种写法?”

-

七绝丨秋咏·墙花瘦怯霜初浥

本来想写的题目是《秋别》,苦心研磨,髭须拈断,未得。姑且凝情立望,怅然坐叹,得此《秋咏》。

-

七绝丨秋夜·冷月被霜寒磬起

近来读书不够勤奋,写诗的意趣随之了了。杭州的夏天,热且闷,直到桂花开罢,溽气被几场台风吹散,方才得以安顿心神。于是,可以写诗……

-

七绝丨秋望·远树平芜侵古道

余之陋室,危而高,北面钱塘大江、玉皇山岱。再那边,旧宋都城所在。闲愁时起,举目穷望,臆想八百年前的玉京繁华,聊以自遣如是。

-

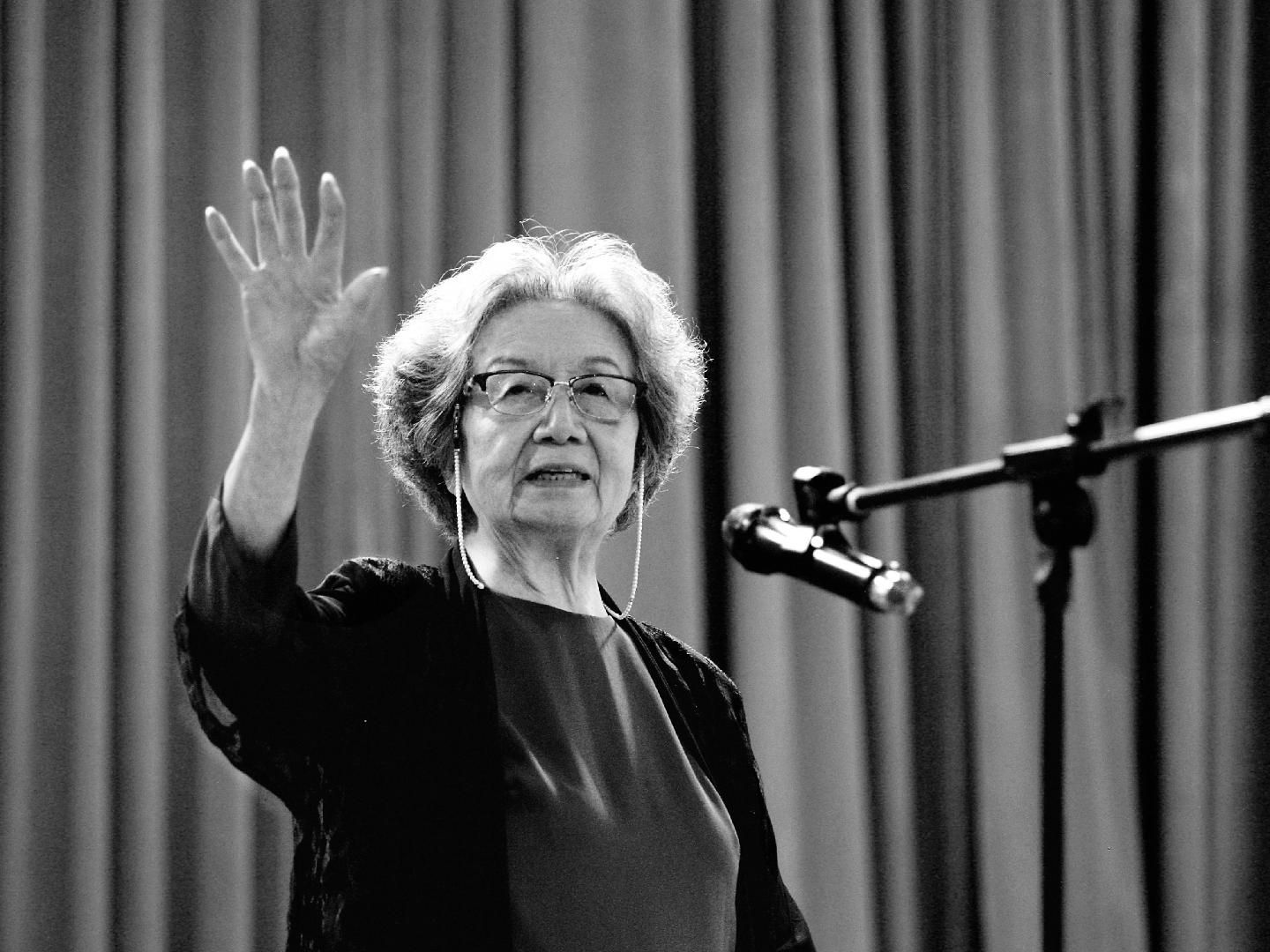

汉诗之余响恐怕还是在东洋日本,谁赞成,谁反对?

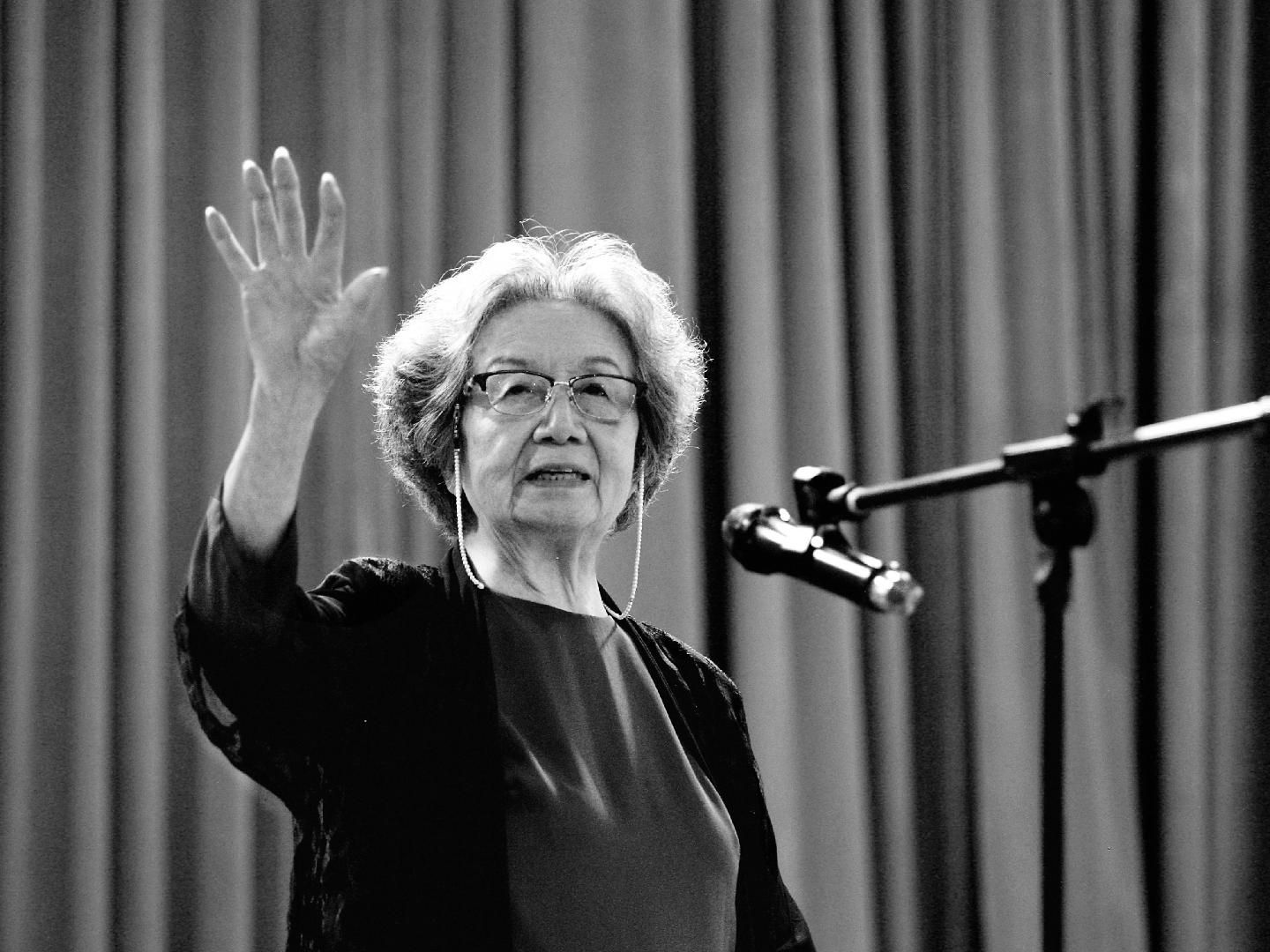

我们也可以这样说,晚清民国之后,中国古典文学的余晖拂照过了神州大地,其余响在东洋日本亦曾依稀可闻,只是现在,无论是东洋、西洋、北洋、还是南洋,吾国古典文学之文脉皆是幽微一线尔,在此意义上,叶嘉莹先生的功劳简直抵得上数十个书斋里的钱钟书先生。

-

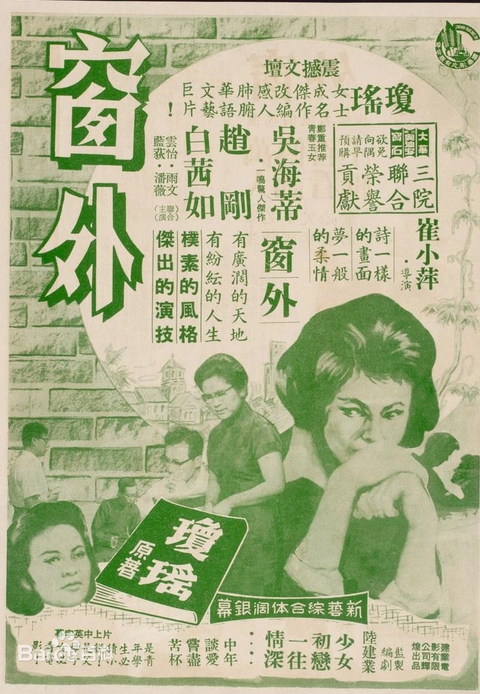

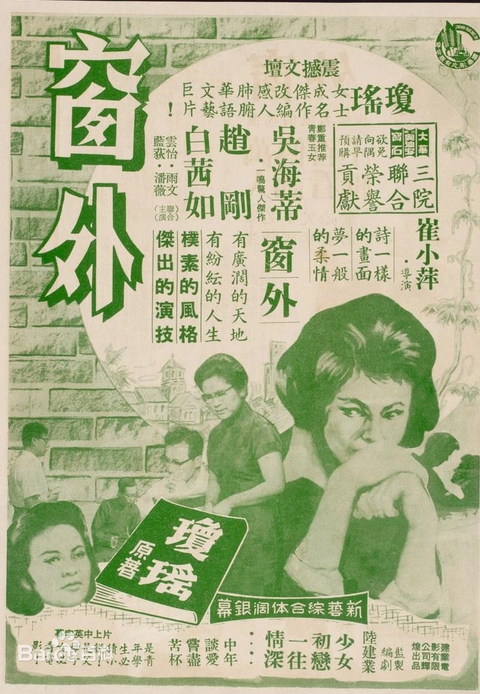

Dying in the Sun,琼瑶走了,带走了她的那片云彩

她坦然地走来,又坦然地离去,挥了挥手,带走了她自己的那片云彩!

-

由蒋寅批评叶嘉莹的文章两篇,谈到底该如何进行文学批评

叶师的书,我基本上都购齐,也认真读过泰半,能领悟到多少古诗词的妙境倒在其次,叶师由古诗词描绘出的古之贤人君子的众多情趣意态,更是让我慕之念之。目下,公共性诗歌之衰颓已然肉眼可见,但不佞却以为,或者可以因此,让诗歌回归到她的伊始之地——那个兴致所来,歌而诗之,舞而蹈之的上古时代,这也是说不定的事情啊!