浅谈日本近代(江户、明治、大正、昭和)的古器物收藏与鉴赏源流

我收藏日本古器物大约有10余年的时间。最初的收藏是铁壶,然后是各种茶器具,之后读了一些关于日本茶道源流的杂志与书籍,按图索骥,开始接触香具、花器。再深入一些,则是专研器具背后的堂号、职人、工匠、名手。

大约收满了三个仓库之后,我觉得需要停下来想一想。

这些器物之所以美,这些美的所由与来自?

目前深受中国茶人、收藏家与鉴定家所喜爱的日本古器物,基本上离不开两处泉眼,一个是佛教,一个是茶道。而这两处泉眼,也都与古代中国有关。

日本的正仓院当下已经成为世界文物爱好者的乡愿之一了。若说正仓院的藏品一定无法与北京的故宫博物馆和台北故宫博物院相侔并论。但是中国文人对文物的定义则是非常狭义的,字画是首席、三代青铜器是次席、玉器勉强可以作陪,而陶瓷器物则只有官窑才能上桌,所谓“不贵异物贱用物”。

而正仓院则几乎完整了保存了大唐盛世的各种文化、生活、礼制、医药等细节。这种“唐物万能”的功能性兼审美性需求,一直延伸到近代日本的江户、大正和明治时期。

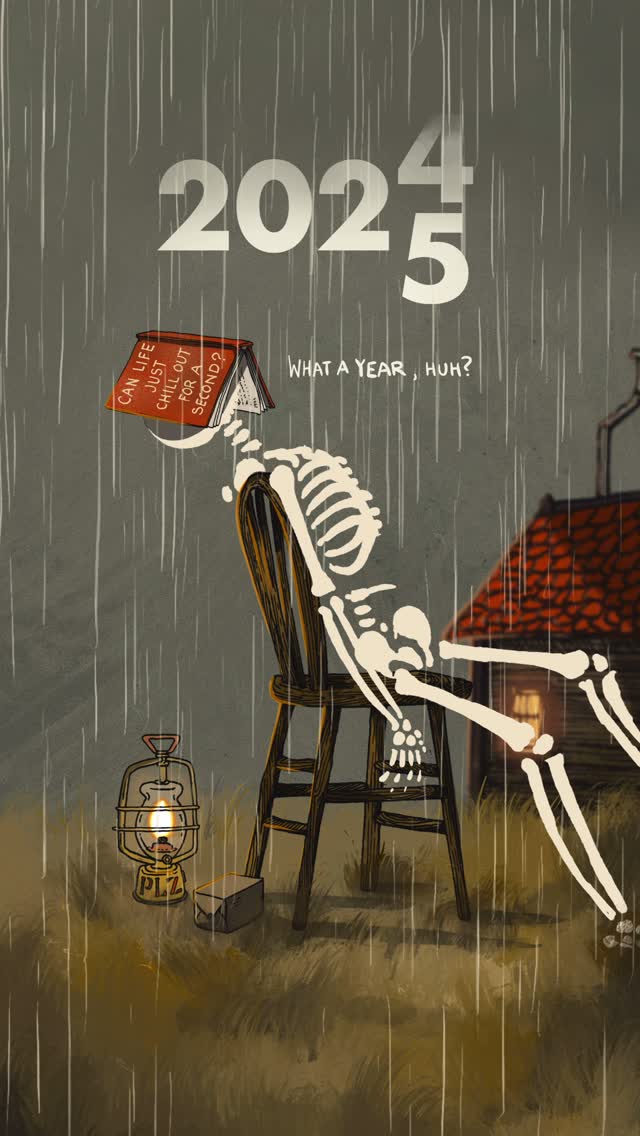

明治时期日本古董商新海竹太郎的书斋

气质和书斋布置和清朝遗老没什么两样

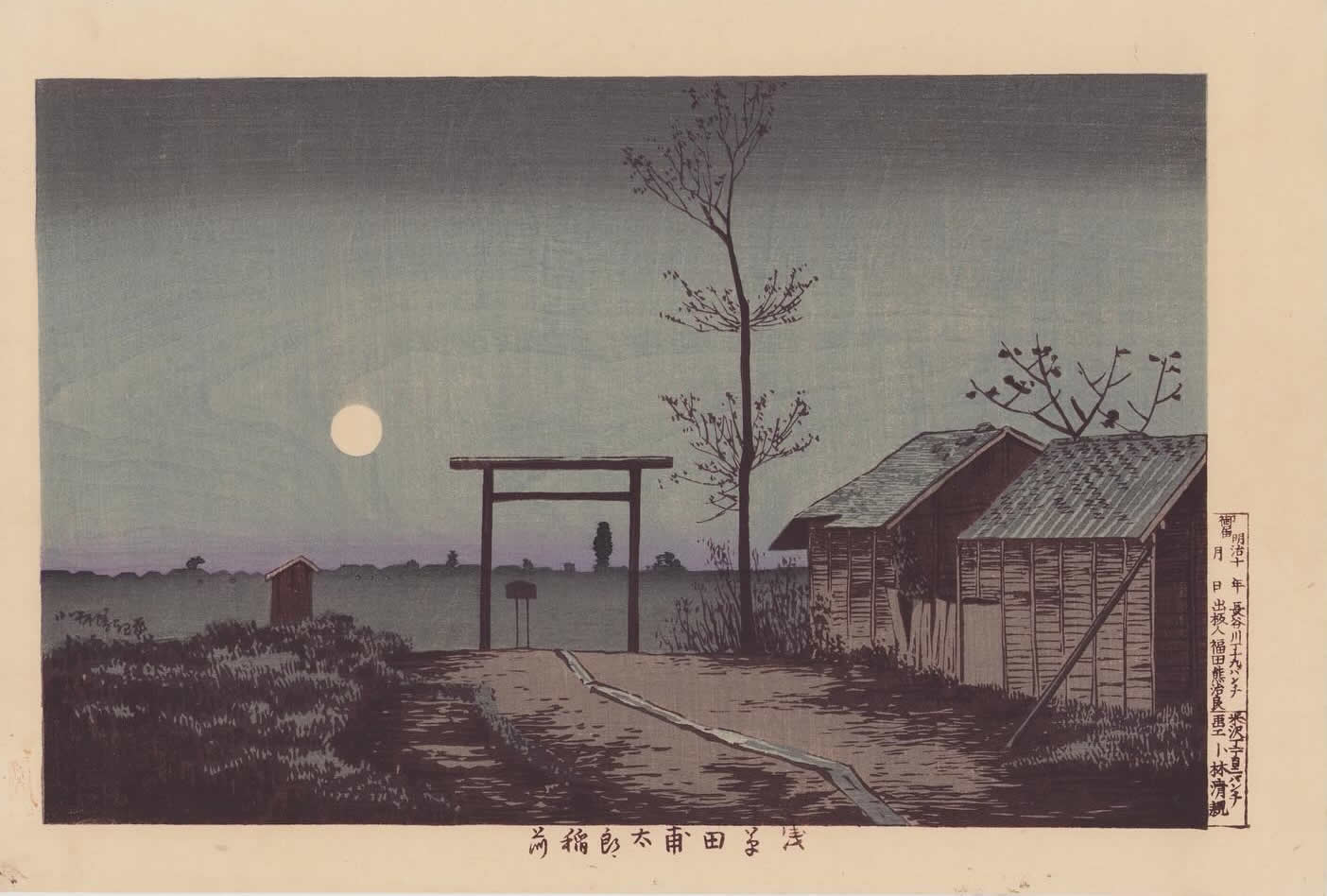

江户时期的日本,基于遵从古道的传统美感,对出土明器和清朝官窑都有着强烈的排斥与拒绝,而明治到昭和初期,由日本黄檗宗的开山祖师隐元隆琦(明末时期东渡日本)带过去的明式散茶饮法逐渐滥觞,成为风靡日本政教界、文化界的煎茶道。煎茶道的茗宴上设有专门的展览席,开始展览中国的明清字画、殷周的古铜器和单色釉的清朝官窑陶瓷品。

由此看来,在日本,煎茶道曾经是美术鉴赏的基础;但是美术鉴赏的独立,则是以摆脱煎茶道为前提的。

由此,我们也就不难明白为何那些深受我们喜爱的银壶、铁瓶,其技艺在明治时期达到巅峰后又突然在日本消失了。

首先是煎茶道的式微,再次是日本大正、昭和初期形成的文化自觉,美术鉴赏逐渐独立于“实用主义”。

还有一个重要原因是大清帝国的衰败,许多中国古器物被盗卖海外,欧洲列强打着军事调查的幌子,从中国内陆获得了大量当时都不为中国人所知的文物(敦煌遗物就是一个重要例子)。那些原先喜爱日本工艺品的欧美考古家、鉴赏家忽然发现,原来日本美术工艺的源流在中国。

19世纪后叶,法国等欧美国家曾经兴起的过日本的美术品(浮世绘、陶瓷器、漆器、金工、象牙工艺等工艺美术)热也逐渐衰退,忍让给中国的古美术作品。

随着欧美各国对日本器物的喜爱转向对中国古美术品的收集,加上日本大正、昭和初期形成的文化自觉,那些明治达到巅峰的金工、漆器、陶瓷品等工艺技艺,由此盛世而衰。

昭和时期,日本对大唐的追随,终于出现了“自我分裂”。

中国美术史学家高居翰先生在《诗之旅:中国与日本的诗意绘画》中曾经举过一个例子:

我想起几年前访问过的一位日本藏家,此前我看到过他出色的明清绘画藏品,但这次他告诉我他已经全部出售,以便收藏茶道中所用的茶勺。出于礼貌,我花了一个下午的时间,不是看我期待的新购藏的中国画,而是观看这些弯曲的小竹棒系列。这些小竹棒被一一从有题记的竹盒里取出,中间需要忍受难捱的长长的时间间隔,倾听这位收藏家详细讲解其雕刻的细微之处,其形式的细微差别如何反映了作者的个性,以及偏爱这些小竹棒所需要的特别鉴赏力。我认为,如此限制藏品内容的变化,必定要使艺术枯竭。

高居翰着重说到,以区分微妙变化来指代一种更高层次的鉴赏形式,在他看来是颇为荒谬的,他常用这样的例子来告诫他的学生警惕这一观点。

同时高居翰延展开,赞成中国正统派山水画优于其他各种绘画的论点,陷入了同样的误区,并非因为(某种画)难于欣赏,就意味着它们一定比别的画更好。

通过以上种种,我们可以清晰的看到以下几种流变:

一、昭和之后,那些喜爱中国传统文化的收藏家逐渐减少,他们转向了“和魂”器物;

二、煎茶道的衰退,影响到了以茶道为艺术基础的器物文化,不再以中国传统文人器具为最高标准。艺术逐渐脱离了“实际使用的物”,而成为单纯以鉴赏为目的的存在。

三、日本的这一文化自觉,确实使得他们陷入了“艺术的误区”,各种在明治时期臻至巅峰的工匠技艺因为缺失了中国传统文化精神脉络,变得无所依托,江户后期的诧寂审美已经不再需要这些“奇技淫巧”了。

四,日本的器物审美,也有其自信的一面。茶人在古代日本不仅仅是一门职业,更是艺术的传播者和定义者,高居翰眼里的“小竹棒”,因为有了千利休的加持,变成了另外一种形而上的艺术鉴赏载体,换句话说,这些“小竹棒”也或者就是后世的MUJI美学、苹果手机的造型的嚆矢呢?

总体而言,日本近代时期,由“唐风文化”的追随者、模仿者,毫不犹豫的转向“国风文化”,出现了乐烧、漆艺、金工等独具日本特色的工艺文化,但是其技巧达于至臻之后,由于离开“中国文化”这一母体,加上煎茶道等实用美学的衰颓,无论在买卖市场,还是鉴赏收藏市场,其工艺美学不再有新的变化,出现了长期的停滞。丰成秀吉肆意妄为、不拘一格的个性造就了豪华灿烂的桃山文化,而其政治的继承者,德川家康则将日本文化带入了简素的、平民化的江户时代。

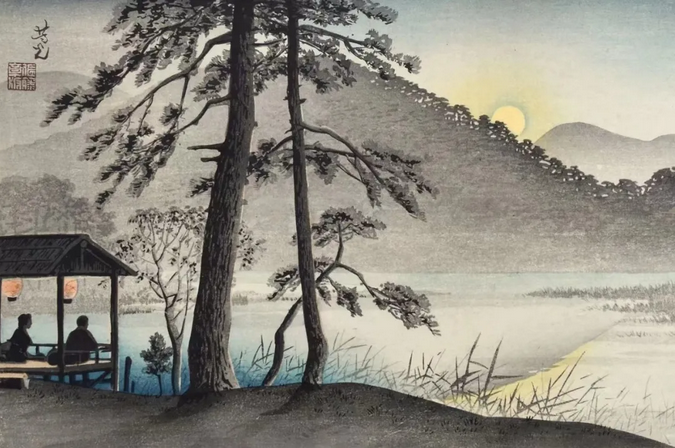

江户、明治、大正、昭和时代

江户时代:1603~1867年 晚明至大清

明治时代:1868~1912年 清中后期

大正时代:1912~1926年 民国

昭和时代:1926~1989年

-

七绝丨乙巳清明独对空山有赋

近数月,完全没有提笔写字的兴致,一则以忙,一则以不忙。忙,则是清明节前的春茶生意,不忙,则是心台空寂,无所欲,亦无所求而已矣。

-

近体诗丨临水吟·秋水无名客

前些日,尚未及细赏,庭院里盛开的荷花已然散了一地。都觉得夏荷而秋败,但其实,花开满后,随时就会凋零。正如春天里、秋天里,那一丛丛的落叶,并不是因为冬才萎落。

-

狮峰龙井开采在即,法喜寺祭龙井茶鼻祖辩才圣师

甲辰二月十三,龙井村举办“同在一座山,共采一杯茶”的龙井祭祖活动。北宋元丰二年(1079年),法喜寺第三任主持辩才法师归隐龙井村寿圣院(广福院),於狮峰山麓开山种茶,成为龙井种茶的开山祖。鄙人因“十八棵”御茶之故,全程随行。晨,法喜寺祭拜;后,沿辩才法师隐遁龙井之山径,扛旗探茶;午前,集合于龙井村会堂观舞狮表演;继而,十八棵御茶园采茶;随后,于辩才法师的衣冠冢上香供茶;午中,向龙井村长寿老人奉茶。至此,祭祖完备。赋诗一首,记之。

-

七绝丨甲辰早春与诸子探茶狮峰山观眺有作

甲辰龙年,鄙人正式成为一名茶商。“天下名茶数龙井,龙井上品在狮峰”,狮峰山麓的“十八棵”更是“狮峰龙井”顶冠上的明珠!寓居杭城十数载,有幸得与龙井茶之生业,侥幸之余,还望诸位能够多多提携小弟的生意,诚为至盼!

-

七绝丨癸卯暮冬游老龙井赏宋梅归作

老龙井御茶园里,有两株宋梅,据传为北宋圣寿院辩才法师所栽。龙井寺废毁后,幸得僧人惠森及其弟子有心照料,由此,三十年一生长,三十年一衰落的古梅才得以续傲此地人间。

-

2024购书账目及年底的一些零碎话

年底饭局,许多人都在惋叹2024年的时光飞梭,吾亦和焉,酒后醒来,稍一琢磨,或者还是因为这一年,什么收获都未能或有,甚而什么希望亦不敢轻许,心中慌张,又无处着力,故此嗟怨白驹之过隙,忧怼老天之无为,怎么就不能拨慢钟点,让吾等众生可以缓些气力,从容布置呢?

-

当“现代(旧)诗圈的顶级诗者”半夜来敲门

实话说,有那么几分钟,我成功被他激怒了,感觉像是三鼓刚刚敲过,将睡未睡时分,忽然来了一位拖着长辫、顶着红帽的老先生,不但疯狂砸门,且还声嘶力竭地喊着——“小子!你可知道回字有几种写法?”

-

七绝丨秋咏·墙花瘦怯霜初浥

本来想写的题目是《秋别》,苦心研磨,髭须拈断,未得。姑且凝情立望,怅然坐叹,得此《秋咏》。